2020年9月3日下午,習近平總書記在紀念中國人民抗日戰争暨世界反法西斯戰争勝利75周年座談會上發表重要講話。總書記在講話中深刻指出:“中國人民抗日戰争勝利是中國共産黨發揮中流砥柱作用的偉大勝利。”這是總結中國人民抗日戰争14年曆史所得出的正确結論。

抗日戰争“是近代以來中國人民反抗外敵入侵持續時間最長、規模最大、犧牲最多的民族解放鬥争,也是第一次取得完全勝利的民族解放鬥争”。這場民族解放戰争的偉大勝利“徹底洗刷了近代以來抗擊外來侵略屢戰屢敗的民族恥辱”,“重新确立了中國在世界上的大國地位”,“開啟了古老中國鳳凰涅槃、浴火重生的曆史新征程”。在這場艱苦卓絕的偉大鬥争中,中國共産黨人勇敢戰鬥在抗日戰争最前線,支撐起中華民族救亡圖存的希望,成為全民族抗戰的中流砥柱。

中國共産黨最早提出抗日主張并率先開展抗日鬥争,是奮起抵抗日本帝國主義侵略的民族先鋒

習近平總書記指出:“九一八事變後,中國人民就在白山黑水間奮起抵抗,成為中國人民抗日戰争的起點,同時揭開了世界反法西斯戰争的序幕。”盡管這時的抗戰還是局部的,但中國共産黨用實際行動有力推動了全國抗日救亡運動的興起和發展,成為抗日戰争的最早宣傳者動員者和最堅決的抗擊者。

最早舉起抗日旗幟。九一八事變是日本帝國主義長期以來推行對華侵略擴張政策的必然結果,是它企圖變中國為其獨占殖民地而采取的重要步驟。中國共産黨義無反顧沖在最前線,吹響了挽救民族危亡的第一聲号角。九一八事變發生的第3天,中共中央發表《中國共産黨為日本帝國主義強暴占領東三省事件宣言》。随後,中共中央又連續發表宣言、決議、告全國同胞書等,深刻揭露日本帝國主義把中國變為其殖民地的野心,嚴厲譴責國民黨政府賣國、辱國的不抵抗政策,提出“以武裝民衆的民族革命戰争來抵抗日本帝國主義的侵略”的抗日救亡主張。1932年4月,中華蘇維埃共和國臨時中央政府成立還不到半年時間,就發布了對日戰争宣言,正式宣布對日戰争。這比國民黨政府正式對日宣戰要早9年。在曆史的緊要關頭,中國共産黨堅決反抗日本帝國主義侵略的主張,對喚醒全國民衆的愛國熱情、激勵更多中華兒女奮起抗戰起到了重大作用。

2020年9月3日上午,習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬甯、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人來到中國人民抗日戰争紀念館,出席紀念中國人民抗日戰争暨世界反法西斯戰争勝利75周年向抗戰烈士敬獻花籃儀式。這是習近平整理花籃上的緞帶。率先開展抗日行動。九一八事變後,中國共産黨堅決主張收複東北。1931年10月12日,中共中央發出關于建立遊擊隊、開辟遊擊區的指示。中共滿洲省委陸續派出省委、省軍委及有關方面的負責人楊林、楊靖宇、趙尚志、趙一曼等,赴南滿、東滿、北滿等地組織開展遊擊戰争。到1933年初,由中國共産黨直接領導的巴彥、南滿等幾支遊擊隊相繼成立,逐漸成為東北的主要抗日武裝力量。從1936年初到1937年秋,在中國共産黨的領導和組織下,東北抗日遊擊隊、東北人民革命軍等抗日武裝陸續改編成東北抗日聯軍,共有11個軍3萬多人。在極端困難的條件下,東北抗日聯軍同日僞軍進行了數千次的戰鬥,粉碎敵人多次“讨伐”,殲滅大量日軍,有力地打擊了日本侵略者在中國東北的殖民統治,鼓舞了全國人民的抗日愛國熱情。

積極支援抗日活動。在組織東北抗日遊擊戰争的同時,中國共産黨通過各種方式,參與和支援國民黨愛國軍隊和各抗日武裝的鬥争。1932年1月,日軍在上海制造一二八事變,國民黨第十九路軍發起淞滬抗戰。中共江蘇省委領導下成立的上海民衆反日救國聯合會,立即發動群衆,有力支援前線。1933年5月,馮玉祥等在張家口成立察哈爾民衆抗日同盟軍,得到中國共産黨的大力幫助,約有300名共産黨員參與其中。黨在同盟軍内建立前線工作委員會和基層組織,積極進行抗日宣傳和組織工作,掀起了轟轟烈烈的抗日熱潮。6月下旬至7月初,抗日同盟軍連克康保、寶昌、沽源等地,于7月12日收複察北重鎮多倫,并乘勝收複察哈爾省全部失地,使全國人民受到極大振奮。這些抗日活動雖然最後遭到失敗,但中國共産黨開創的同部分國民黨人局部合作抗日的新局面及其經驗,對推動全國抗日運動興起,促進國共兩黨以後的合作抗日,産生了積極影響。

中國共産黨倡導建立并堅決維護鞏固發展抗日民族統一戰線,是全民族團結抗戰的政治領導核心

中國人民抗日戰争是一場關系中華民族生死存亡的民族解放戰争,必須進行全民族的總動員,廣泛團結一切可以團結的抗日力量。中國共産黨把握這一曆史要求,自覺承擔起建立和領導抗日民族統一戰線的曆史重任。習近平總書記指出:“在抗日戰争時期,在民族危亡的曆史關頭,中國共産黨以卓越的政治領導力和正确的戰略策略,指引了中國抗戰的前進方向,堅定不移推動全民族堅持抗戰、團結、進步,反對妥協、分裂、倒退。”

積極倡導抗日民族統一戰線。1933年1月,中共駐共産國際代表團以中共中央名義發出“一二六指示信”,首次提出在東北盡可能造成全民族的反帝統一戰線,聚集一切可能的反日力量。日本制造華北事變後,中國人民更強烈地感到民族危機的深重。中國共産黨順應時代要求和人民期待,1935年8月起草了著名的“八一宣言”并于10月發表,呼籲全國各黨派、各軍隊、各界同胞,不論過去和現在有任何政見和利害的不同,有任何敵對行動,都應當停止内戰,集中一切國力去為抗日而奮鬥。1935年12月召開瓦窯堡會議,制定出建立抗日民族統一戰線的新策略。兩天後,毛澤東根據會議精神明确提出,“黨的任務就是把紅軍的活動和全國的工人、農民、學生、小資産階級、民族資産階級的一切活動彙合起來,成為一個統一的民族革命戰線”。為促使國民黨蔣介石政府合作抗日,中共中央于1936年9月向全黨發出指示,改變過去“抗日反蔣”的口号,确定“逼蔣抗日”的政策。中國共産黨的團結抗日主張,得到包括國民黨愛國人士在内的全國各界的積極響應。

中央紅軍長征到達陝北後,中國共産黨首先與東北軍、第十七路軍等實現西北聯合抗日,同時努力争取國民黨當局和地方實力派聯合抗日。1936年12月西安事變發生後,中國共産黨派周恩來、葉劍英等赴西安談判,迫使蔣介石接受停止内戰、聯共抗日等條件,扭轉了中國時局。1937年2月,中共中央提出了著名的五項要求和四項保證,以必要的讓步來争取國民黨抗日,得到全國民衆的積極支持,推動了國民黨内部抗日派反對親日派的鬥争。1937年七七事變爆發後,中國共産黨第二天就立即向全國發出通電,号召全國人民、軍隊和政府團結起來,築成民族統一戰線的堅固長城,抵抗日本侵略。9月23日,蔣介石發表談話,實際上承認共産黨合法地位,宣告國共兩黨第二次合作正式形成。在中國共産黨不懈努力和積極推動下,以第二次國共合作為基礎,包括全國各族人民、各民主黨派、各愛國軍隊、各階層愛國人士以及海外華僑華人在内的抗日民族統一戰線終于建立起來。

堅決維護鞏固發展抗日民族統一戰線。習近平總書記指出:“中國共産黨高舉抗日民族統一戰線的旗幟,堅決維護、鞏固、發展統一戰線,堅持獨立自主、團結抗戰,維護了團結抗戰大局。”全國抗戰進入相持階段後,由于日本對國民黨采取政治誘降手段,英美對日本實行綏靖政策,再加上國民黨對共産黨領導的人民武裝力量發展壯大的敵視和畏懼,團結抗戰幾度出現逆轉的局面。國民黨副總裁汪精衛公開投敵,以蔣介石為首的國民黨統治集團掀起了一股動搖妥協、反共分裂的逆流。國共合作能否堅持,抗日民族統一戰線能否鞏固和擴大,成為事關抗日戰争前途命運的重大問題。中國共産黨旗幟鮮明地亮出“堅持抗戰、反對投降,堅持團結、反對分裂,堅持進步、反對倒退”的政治主張,提出“發展進步勢力,争取中間勢力,孤立頑固勢力”的策略總方針,堅持“以鬥争求團結”的方針和“有理、有利、有節”的鬥争原則,擊退了國民黨發起的3次反共高潮,使抗日民族統一戰線得到鞏固和發展,為最終奪取抗戰勝利提供了政治保障。

中國共産黨提出并堅持實行全面抗戰路線和持久戰戰略總方針,是奪取抗戰勝利正确方向的引領者

制定和實施正确的抗戰路線和戰略方針,對抗日戰争能否取得勝利至關重要。習近平總書記指出:“中國人民抗日戰争勝利是全民族衆志成城奮勇抗戰的偉大勝利。中國共産黨堅持動員人民、依靠人民,推動形成了全民族抗戰的曆史洪流。”中國共産黨立足于抗戰全局,對抗戰的進程和策略作出卓有遠見、高人一籌的謀劃和部署,為奪取抗戰勝利提供了科學指南。

實行全面抗戰路線。中國共産黨從抗戰一開始,就廣泛發動群衆,組織群衆,武裝群衆,實行全體人民參加戰争、支援戰争的全面抗戰路線。1937年7月23日,毛澤東指出:“民力和軍力相結合,将給日本帝國主義以緻命的打擊。民族戰争而不依靠人民大衆,毫無疑義将不能取得勝利。”8月25日,中共中央政治局擴大會議(洛川會議)提出了打倒日本帝國主義、實行全國軍事總動員和全國人民總動員等一整套戰略措施。為了把分散的民衆組織起來,中國共産黨領導建立了工會、農會、中華民族解放先鋒隊、婦救會等抗日救亡組織。同時按照工作性質組織了救護隊、擔架隊、宣傳隊、偵察隊、戰地服務團等,真正實現了全民動員、全民皆兵、全民參戰。對此,毛澤東深刻指出:“兵民是勝利之本”,“戰争的偉力之最深厚的根源,存在于民衆之中”。将日本侵略者置于我們數萬萬站起來了的人民之前,就“像一匹野牛沖入火陣,我們一聲喚也要把它吓一大跳,這匹野牛就非燒死不可”。在抗戰中,之所以出現國民黨軍隊節節敗退、共産黨軍隊不斷發展壯大的現象,其根本原因就在于中國共産黨堅持全面抗戰路線,而國民黨堅持政府操控、軍隊主體的片面抗戰路線。

實行持久戰戰略總方針。抗日戰争的過程究竟會怎麼樣,中國能不能取得最後勝利,是全面抗戰開始後人們普遍關心而又一時看不清的問題。習近平總書記指出:“中國共産黨堅持兵民是勝利之本,提出和實施持久戰的戰略總方針和一整套人民戰争的戰略戰術。”1935年12月,毛澤東在黨的活動分子會議上提出“要打倒敵人必須準備作持久戰”的觀點。1936年7月,他在同美國記者埃德加·斯諾談話時,明确提出通過持久戰取得勝利的方針。為駁斥社會上喧嚣一時的“速勝論”和“亡國論”等錯誤觀點,毛澤東于1938年5月撰寫了《論持久戰》,深入分析國内外形勢,系統總結全面抗戰以來的經驗,指出中國能夠也必須經過持久抗戰而取得勝利,并科學預見了戰争将經過戰略防禦、戰略相持和戰略反攻3個階段,清晰地描繪出戰争發展全過程的藍圖。中國人民抗日戰争形勢的發展完全證實了這一科學預見。持久戰的戰略總方針指明了争取抗戰勝利的正确道路,從思想上武裝了中國共産黨和黨領導下的廣大軍民,也在國民黨及其政府和軍隊中産生重大影響,極大地鼓舞和堅定了中國軍民争取抗戰勝利的信心和決心。

實行遊擊戰的戰略戰術。為了實現全面抗戰路線和持久戰戰略總方針,中國共産黨從抗日戰争中敵、我、友三方面的具體情況出發,根據人民軍隊善于一面打遊擊戰、一面發動群衆的特長,首次将遊擊戰提高到戰略地位,形成遊擊戰、根據地和人民武裝“三位一體”的戰略格局。1937年9月21日,毛澤東在緻彭德懷的電報中指出,紅軍“有一種自己的拿手好戲,在這種拿手戲中一定能起決定作用,這就是真正獨立自主的山地遊擊戰(不是運動戰)”。毛澤東詳細論述了抗日遊擊戰何以“從戰術範圍跑了出來向戰略敲門”。在中國這樣一個大國中,特别是在民族戰争條件下,遊擊戰有充分的活動地盤和極為廣大的群衆基礎,能夠大規模地進行。實踐證明,獨立自主的遊擊戰争是人民軍隊發揮政治優勢和軍事優勢最好的作戰形式,是堅持持久抗戰,最終徹底戰勝日本侵略者的唯一正确的政治軍事方針。

中國共産黨開辟的廣大敵後戰場和領導的人民抗日武裝,是堅持抗戰和奪取抗戰勝利的決定性力量

習近平總書記指出:“中國共産黨領導開辟的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作,形成了共同抗擊日本侵略者的戰略局面。中國人民抗日戰争勝利是全體中華兒女勠力同心、以弱勝強的雄渾史詩,顯示了中國人民和中華兒女堅不可摧的磅礴力量!”中國人民抗日戰争由以國民黨軍隊為主體的正面戰場和中國共産黨領導的廣大敵後戰場構成,兩個戰場在戰略上互相支持、互相配合、互相策應。在開辟敵後戰場、開展遊擊戰争、建立抗日民主根據地的過程中,中國共産黨領導的人民武裝從小到大、由弱變強,為奪取最後勝利發揮了決定性作用。

戰略防禦階段的重要力量。全國抗戰初期,以國民黨軍隊為主體的正面戰場,組織了淞滬、忻口、徐州、武漢等一系列戰役。八路軍、新四軍分别參加了各戰區防禦作戰。1937年9月25日,八路軍第一一五師取得平型關大捷,殲敵1000餘人,打破了日軍“不可戰勝”的神話,鼓舞了全國人民的抗戰信心。同時,八路軍、新四軍深入敵後,發動群衆,開展遊擊戰争,創建抗日民主根據地。據不完全統計,到1938年10月,八路軍、新四軍同日僞軍作戰1600餘次,斃、傷、俘敵5.4萬人,八路軍發展到15.6萬餘人,新四軍發展到2.5萬人,敵後抗日民主根據地(包括遊擊區)總人口達到5000萬以上。敵後戰場的開辟和發展,不僅有力配合了正面戰場的對日作戰,打破了日軍“速戰速決”滅亡中國的戰略圖謀,而且構成了對日軍後方的緻命威脅。日軍占領廣州、武漢後,停止了對正面戰場的戰略進攻,改取以鞏固占領區為主的方針,被迫将兵力分散于城市和主要交通線上,這對加速戰略相持階段的到來,起到了重要作用。

戰略相持階段的主要力量。抗戰進入相持階段後,中國共産黨領導的抗日遊擊戰争普遍展開,抗日民主根據地迅速發展到華北、華中、華南的廣大地區,在戰略上造成對日軍重點占領城市和交通線的反包圍态勢,形成犬牙交錯的戰争局面。1940年8月至12月初,八路軍發動百團大戰,對華北日軍開展大規模進攻,共進行大小戰鬥1824次,斃傷日僞軍2.5萬餘人,俘虜1.8萬餘人,破壞鐵路470餘公裡、公路1500餘公裡,橋梁、隧洞和車站260多處,導緻日軍賴以運輸兵力和物資的華北主要交通線癱瘓,在抗日局面低沉的時候極大地振奮了全國人民。從1938年起,中國共産黨領導的軍隊抗擊侵華日軍的比例是:1938年近59%,1939年62%,1940年58%,1941年75%,1942年63%,1943年58%,1944年64%,1945年69%。這充分表明,敵後戰場逐步成為全國抗戰的主戰場。中國共産黨領導的人民抗日武裝逐步成為全國抗戰的主力,促使中國渡過最為艱難的相持階段。

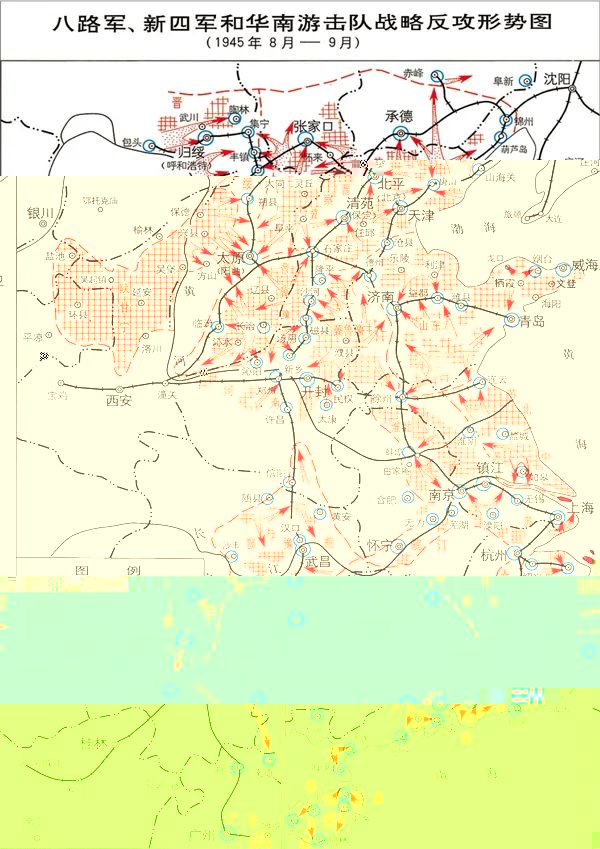

戰略反攻階段的決勝力量。從1943年起,敵後戰場逐步扭轉困難局面,進入恢複再發展階段。以晉冀魯豫地區八路軍發動的衛(河)南、林(縣)南戰役為起點,開始集中較大兵力對日僞軍開展攻勢作戰。1944年,中國共産黨領導的敵後軍民在華北、華中、華南地區,對日僞軍普遍發起局部反攻,繼續擴大抗日民主根據地。到1945年春,中國共産黨領導的抗日民主根據地,總面積約95萬平方公裡,人口近1億,人民軍隊發展到91萬餘人,民兵220萬人。各抗日民主根據地通過各項建設,不僅成為遊擊戰争的堅強陣地和全國抗戰的重要堡壘,而且成為全面反攻、争取抗戰最後勝利的前沿陣地。1945年8月,在世界反法西斯戰争勝利發展的形勢下,敵後戰場開始全面反攻。由于日軍占領的大部分城鎮、交通要道和沿海地區已處在解放區包圍之中,中國共産黨領導的抗日軍民實際上承擔起對日軍全面反攻的主要任務。至年底,共殲滅日僞軍近40萬人,收複縣以上城市250餘座,收複華北、華中和華南大片國土,并協同蘇軍解放東北全境,取得了全面反攻和殲滅拒絕投降之日僞軍的重大勝利。事實證明,敵後戰場的堅持和發展,對抗日戰争的發展進程和最後結局具有決定性意義。

中國共産黨團結帶領人民群衆鑄就的偉大抗戰精神,是奪取抗戰勝利的強大精神力量

中國人民抗日戰争是中日兩國軍事實力和經濟實力的較量,也是民族精神和國家意志的較量。抗日戰争鑄就了偉大抗戰精神,抗戰精神成就了抗戰勝利的曆史偉業。習近平總書記指出:“中國人民在抗日戰争的壯闊進程中孕育出偉大抗戰精神,向世界展示了天下興亡、匹夫有責的愛國情懷,視死如歸、甯死不屈的民族氣節,不畏強暴、血戰到底的英雄氣概,百折不撓、堅忍不拔的必勝信念。偉大抗戰精神,是中國人民彌足珍貴的精神财富,将永遠激勵中國人民克服一切艱難險阻、為實現中華民族偉大複興而奮鬥。”

鑄就偉大抗戰精神。任何一個偉大的民族,都以自己獨特的精神著稱于世。習近平總書記指出:“愛國主義是我們民族精神的核心,是中國人民和中華民族同心同德、自強不息的精神紐帶。”近代以來,中國人民為争取民族獨立和人民解放進行的一系列抗争,就是中華民族覺醒的曆史進程,就是中華民族精神升華的曆史進程。中國共産黨自成立之日起,就把自己的命運和中華民族的命運緊密聯系在一起,将實現中華民族偉大複興作為自己的曆史使命。在中國共産黨領導和感召下,以愛國主義為核心的民族精神在抗日戰争中得到前所未有的升華。由中國共産黨倡導建立的抗日民族統一戰線,使曾經是一盤散沙的中國實現了空前的團結,出現了“前線将士,犧牲流血;各黨各派,精誠團結;各界人民,協力救亡”的生動局面。中華兒女“四萬萬人齊蹈厲,同心同德一戎衣”,抱定了“我們萬衆一心,冒着敵人的炮火前進”的決心,抱定了不畏強暴、堅持抗戰到底的信念,彙聚起氣勢磅礴的偉力,譜寫出驚天地、泣鬼神的雄壯史詩。中國共産黨團結帶領人民群衆鑄就的偉大抗戰精神,是中國人民彌足珍貴的精神财富。

彰顯偉大抗戰精神。一部抗戰史,就是一部鮮血寫就的英雄史,就是一部偉大抗戰精神的彰顯史,正如習近平總書記指出的:“中國人民抗日戰争勝利是以愛國主義為核心的民族精神的偉大勝利。”在長達14年的浴血奮戰中,無論條件多麼艱苦、形勢多麼險惡、戰争多麼殘酷,中國共産黨人始終奮戰于抗戰最前線。八路軍“狼牙山五壯士”、新四軍“劉老莊連”、東北抗聯八位女戰士等共産黨領導下的英雄群體,楊靖宇、趙尚志、左權、彭雪楓等為代表的衆多優秀共産黨人,充分表現出在一切艱難困苦面前無所畏懼的革命英雄主義精神,為人民利益貢獻自己一切的自我犧牲精神。這些英雄的感人事迹,猶如一面面彰顯偉大抗戰精神的旗幟和豐碑,飄揚在祖國的天空,矗立在人民的心間。在追憶八路軍擊潰日軍的黃土嶺之戰時,作家魏巍曾寫道:“在戰場上看得很清楚,這是兩種精神在較量:一種是日本人的‘武士道’精神,一種是老紅軍的革命意志,看看究竟誰更頑強,誰壓倒誰。”整個抗戰期間,從白山黑水到珠江兩岸,從長城内外到大江南北,中國共産黨人以旺盛的革命鬥志,感染和激勵着中國人民同仇敵忾、共赴國難,鐵骨铮铮、視死如歸,投身到偉大的民族解放事業的洪流。

75年過去了,抗戰的硝煙已經散去,但曆史的記憶永遠銘刻。今天,我們紀念抗戰的偉大勝利,最根本的一條,就是要牢記中國共産黨的中流砥柱作用是中國人民抗日戰争勝利的關鍵,就是要堅持中國共産黨領導,就是要堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。如果沒有中國共産黨領導,完成民族獨立和解放的任務就可能拖得更久、付出的代價更大,我們的國家更不可能取得今天這樣的發展成就、更不可能具有今天這樣的國際地位。堅持黨的全面領導,是國家和民族興旺發達的根本所在,是全國各族人民幸福安康的根本所在。我們要聚精會神抓好黨的建設,使我們黨越來越成熟、越來越純潔、越來越強大、越來越有戰鬥力。全國各黨派、各團體、各民族、各階層、各界人士要緊密團結在黨中央周圍,萬衆一心向前進。

習近平總書記向世界莊嚴宣示:“任何人任何勢力企圖歪曲中國共産黨的曆史、醜化中國共産黨的性質和宗旨,中國人民都絕不答應!”